Colombia entra en una de las semanas más decisivas en materia internacional. Desde hace varios años no se sentía tan latente la amenaza de perder la certificación que Estados Unidos entrega a los países por su cooperación en la lucha contra las drogas.

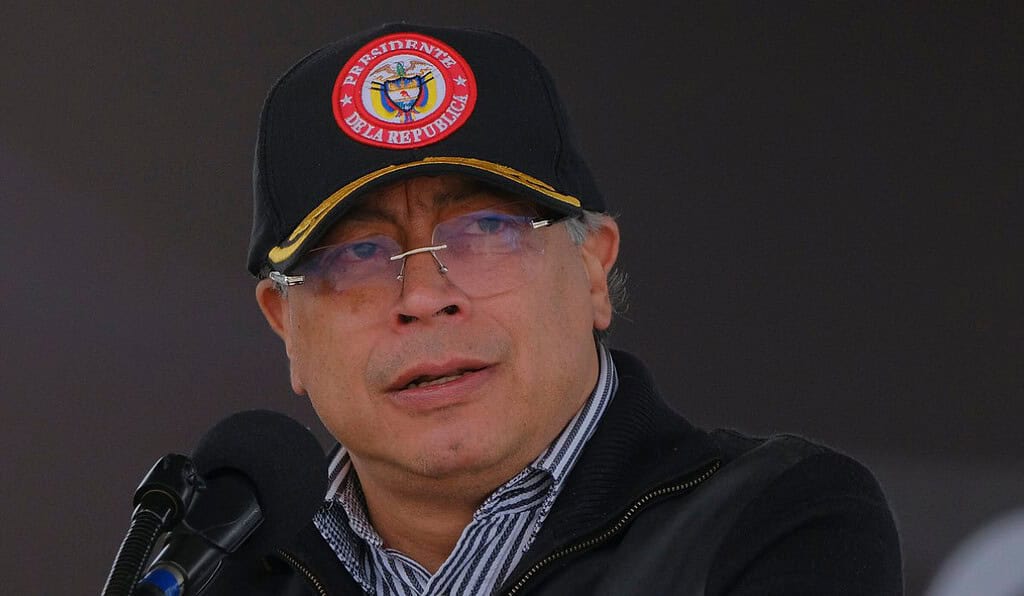

Dos factores presionan a Colombia: cifras récord de cultivos ilícitos sembrados y los choques entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, que han elevado la tensión diplomática en varias ocasiones.

¿Por qué Estados Unidos juzga a Colombia?

La certificación antidrogas es un mecanismo creado por Washington en los años noventa para evaluar qué países cumplen con los estándares de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Su importancia es doble. Por un lado, tiene un impacto económico directo: de ella depende la continuidad de la ayuda estadounidense en recursos de seguridad y programas sociales vinculados a la reducción de cultivos ilícitos. Cada año, Colombia recibe dinero en asistencia de Washington, lo que la convierte en el principal receptor de cooperación antidrogas en el hemisferio. Por otro lado, la certificación define el tono de la relación bilateral: perderla supondría sanciones financieras y restricciones a créditos internacionales.

Paradójicamente, muchos cuestionan que Estados Unidos sea quien emita este veredicto sobre Colombia. Y no es un debate menor: el país norteamericano es, al mismo tiempo, el principal consumidor de cocaína en el mundo y el destino prioritario de la droga colombiana.

La cercanía geográfica, las rutas históricas del narcotráfico y la magnitud del mercado explican que la cocaína colombiana llegue en primer lugar a Estados Unidos. Europa Occidental es el segundo gran foco de consumo, con países como España, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia y Alemania, y en los últimos años se ha sumado Oceanía, donde Australia y Nueva Zelanda se han convertido en mercados muy lucrativos. Según la ONU, la DEA y Europol.

Los movimientos de emergencia de Colombia

En medio de este panorama, el gobierno colombiano se ha movido en distintos frentes.

El presidente Gustavo Petro ha utilizado su red social X para enviar mensajes que buscan distender el ambiente. Ha resaltado, por ejemplo, incautaciones de toneladas significativas de cocaína y, en un giro, mencionó por primera vez el uso del glifosato como herramienta de amenaza.

Cabe recordar que las aspersiones aéreas con este herbicida fueron suspendidas por la Corte Constitucional hace más de una década, y el viraje de Petro coincide con el momento en que Estados Unidos presiona para que Colombia adopte medidas más duras contra los cultivos ilícitos. Washington ha insistido en que el glifosato es el mecanismo más rápido para reducir esas áreas sembradas.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció, según él, una eventual descertificación no solo sería un golpe para Colombia, sino un riesgo para Estados Unidos. “Es jarto que nos hagan este tipo de exámenes, pero somos conscientes de que hay que luchar contra el narcotráfico y estamos seguros de que va a haber certificación”, aseguró. Benedetti agregó que sería un error político y estratégico de Washington cortar la cooperación, pues Colombia es el principal aliado en la región contra las mafias y ha demostrado resultados con las toneladas de cocaína incautadas en los últimos años.

Las sombras que ha dejado ver Estados Unidos

En los últimos meses se han dado varios movimientos clave en torno a la certificación. Uno de ellos ocurrió durante la gira por América Latina del senador republicano estadounidense Bernie Moreno, en la que se abordaron temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y la crisis de Venezuela. En su visita a la Casa de Nariño, Moreno se mostró optimista frente a la relación bilateral y destacó los avances en cooperación que han tenido ambos países.

Moreno también destacó el papel clave de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la decisión sobre la certificación. Señaló que esta entidad mantiene una afinidad especial con Colombia debido a la trayectoria de su nuevo director, Terry Cole, quien ha trabajado en distintos países —entre ellos Colombia— en misiones relacionadas con la lucha antidrogas. Su experiencia directa en el país, el conocimiento del conflicto interno, las disidencias, las rutas del narcotráfico, los actores involucrados y la cooperación institucional le otorgan una visión privilegiada de los retos que enfrenta Colombia y de los avances logrados en materia de incautaciones. Todo esto, según Moreno, influirá en el diseño de la política y en los lineamientos que marcarán la cooperación bilateral.

Un elemento adicional, aunque externo, es la relación con una de las figuras más cercanas al presidente Donald Trump: el secretario de Estado, Marco Rubio, cuya esposa, Jeanette Dousdebes, es hija de inmigrantes colombianos. Este vínculo, afirma Moreno, puede abrir espacios para fortalecer la relación binacional en medio de las tensiones actuales.

A este panorama se suman las gestiones realizadas por mandatarios locales como Alejandro Éder, alcalde de Cali, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quienes viajaron a Washington para interceder en el proceso. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha visto con recelo estas intervenciones, que interpreta como un gesto de desaprobación hacia su gobierno.

Por su parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, ha presentado un balance positivo de la agenda diplomática en seguridad. Resaltó las reuniones sostenidas entre el director de la Policía, general Carlos Triana, y el jefe de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, con autoridades y congresistas estadounidenses. Los encuentros se centraron en exponer los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y reafirmar la importancia de mantener la cooperación bilateral.

¿Es tan grave que Colombia no reciba la descertificación?

Theodore Kahn, director del equipo de análisis de riesgos globales de Control Risks, señala que la descertificación de Colombia por parte de EE. UU. implicaría riesgos económicos, comerciales y de seguridad.

“El impacto más inmediato sería la suspensión de asistencia estadounidense clave para inteligencia, operaciones aéreas y ayuda humanitaria, debilitando a las Fuerzas Armadas y a la Policía”, señaló Kahn.

Y agregó que, EE. UU. podría bloquear apoyos de organismos como el Banco Mundial o el BID, “con pérdidas estimadas de hasta US$500 millones”.

El sector privado también enfrentaría mayor escrutinio: empresas colombianas podrían ser investigadas o sancionadas por vínculos indirectos con narcotráfico, mientras aumentan los costos de cumplimiento y el riesgo de restricciones comerciales. “Esto golpearía la confianza inversionista, ya afectada por el deterioro fiscal del país y la previsión de un déficit del 7,1 % en 2025”.

Nelson Poveda analista político y consultor en asuntos públicos, por otro lado, cree que una eventual descertificación tendría implicaciones serias en las capacidades de las Fuerzas Armadas y de Policía para enfrentar el narcotráfico, en un momento en que el país atraviesa una compleja situación de seguridad: «Lo que sí podría presentarse es un efecto boomerang: con menor cooperación, Estados Unidos perdería influencia en Colombia y, al mismo tiempo, se facilitaría que el mercado de las drogas encuentre menos obstáculos en su origen, es decir, en nuestro país».

Y agregó: «Aun así, creo que sería un costo que la administración estadounidense estaría dispuesta a asumir, dado que sus decisiones en política exterior siempre han priorizado sus intereses estratégicos. Ya lo vimos en las negociaciones comerciales recientes con la Unión Europea y países como Filipinas, Japón e Indonesia, precedidas por la imposición de altos aranceles durante la administración Trump».

El experto concluye que una eventual descertificación tendría un impacto mínimo para Estados Unidos, pero fuerte para Colombia, que quedaría bajo mayor presión internacional y en una posición estratégica debilitada frente a sus aliados. Además, la reducción de la cooperación limitaría las capacidades de inteligencia y operación del Estado, lo que facilitaría el fortalecimiento de los carteles en un escenario de creciente inseguridad, especialmente en la frontera colombo-venezolana.

Por ley, hasta este 15 de septiembre la Casa Blanca anunciará si Colombia mantiene o no su certificación. La decisión marcará el rumbo de la relación bilateral y pondrá a prueba, una vez más, el delicado equilibrio entre la presión estadounidense, la defensa de la soberanía nacional y la realidad de un mercado mundial de drogas donde Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor.