El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) lanzó una advertencia respecto a la situación económica de Colombia, señalando que la aparente recuperación que exhiben los indicadores es un espejismo estadístico que disimula una severa descapitalización nacional.

El análisis del ICP sostiene que el crecimiento reportado del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2025 (2,1 %) no se fundamenta en la inversión productiva necesaria, sino en un consumo financiado de manera artificial.

Este auge del consumo, que registró un crecimiento del gasto de los hogares del 3,8 % en el periodo mencionado, es sostenido principalmente por un ingreso récord de remesas provenientes del exterior, de acuerdo con el documento firmado por Carlos Augusto Chacón y Oscar José Torrealba.

El análisis insiste en que el modelo de crecimiento económico actual, al consumir activamente su base de capital en lugar de acumularlo, es estructuralmente insostenible.

“Esta divergencia entre consumo presente e inversión deja entrever señales que cuestionan la sostenibilidad económica futura y ha puesto al país en una senda que, de no corregirse, conduce inevitablemente a la dolorosa crisis de reajuste estructural”, escribió el instituto.

El ICP advierte que esta dinámica sienta las bases para una futura inflación y una aceleración del ciclo económico y dice que esta «prosperidad artificial» enmascara fallas estructurales que impiden el desarrollo genuino y un proceso en el que el país está consumiendo su capacidad productiva para mantener la bonanza de consumo.

Principales hallazgos del deterioro estructural

A pesar de que la economía colombiana registró un crecimiento agregado del 2,1 %, este desempeño enmascara un serio deterioro en la estructura productiva nacional, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).

El crecimiento fue impulsado de forma desproporcionada por sectores que se caracterizan por su baja intensidad de capital y sus altos índices de informalidad. Específicamente, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación lideraron la expansión con un crecimiento del 7,5 %, seguidas por el comercio al por mayor y menor con un aumento del 5,6 %.

En contraste, los sectores que son intensivos en capital, cruciales para la formación de riqueza y la complejidad productiva a largo plazo, sufrieron contracciones. La explotación de minas y canteras cayó un 10,2 %, mientras que, dentro del sector industrial, la fabricación de maquinaria y equipo se desplomó un 7,2 %.

El análisis señala que esta configuración sectorial revela un proceso evidente de descapitalización en el que el país está consumiendo activamente su base productiva para poder sostener el actual auge de consumo de corto plazo.

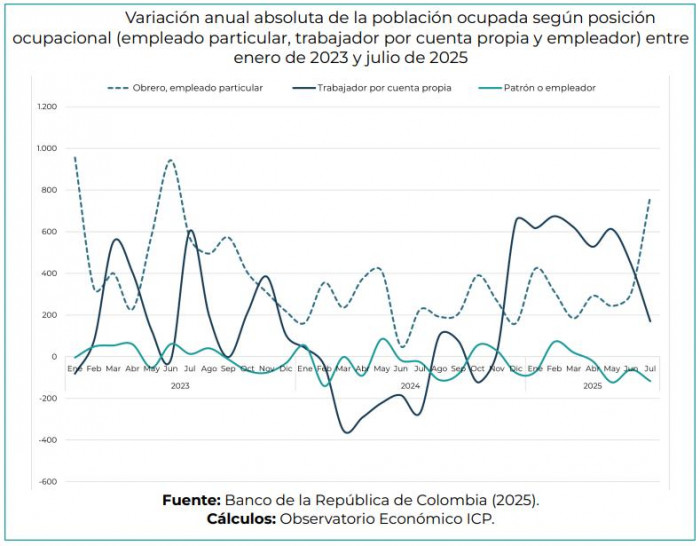

Por otra parte, la reducción de la tasa de desempleo es positiva en apariencia, según los expertos, pues esconde una profunda precarización y atomización del mercado laboral. El crecimiento de la población ocupada (que alcanzó los 23,9 millones de personas a julio) se debe al repunte del trabajo por cuenta propia, donde ya figuran 9,7 millones de personas (40,8 % del total de ocupados).

Para el ICP, este crecimiento no refleja la creación de empresas, sino una búsqueda de subsistencia y una proliferación de ocupaciones atomizadas y poco intensivas en capital.

Paralelamente, se registró una destrucción de 117.000 puestos de empleadores o patrones. Además, la informalidad nacional se mantiene en un 55 % y alcanza picos alarmantes en los sectores que más crecen, como las actividades artísticas y de entretenimiento (72,05 % de informalidad) y la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (84,55 %).

Consumo financiado e inversión productiva colapsada

El consumo de los hogares, que creció un 3,8 %, no está siendo financiado por incrementos en la productividad doméstica, sino por fuentes externas como las remesas (alcanzaron los US$12.780 millones a julio), lo que crea un desequilibrio fundamental a falta de una oferta productiva interna previa, de acuerdo con los autores del informe.

Este flujo externo de capital se ha convertido en la tercera fuente de divisas más relevante para el país. Incluso, entre enero y julio, superaron los ingresos generados por las exportaciones de crudo y gas natural en aproximadamente US$1.500 millones.

Mientras tanto, con el 40,8 % de los ocupados en actividades de baja productividad, como el trabajo por cuenta propia, la base de generación de ingresos laborales es considerablemente débil.

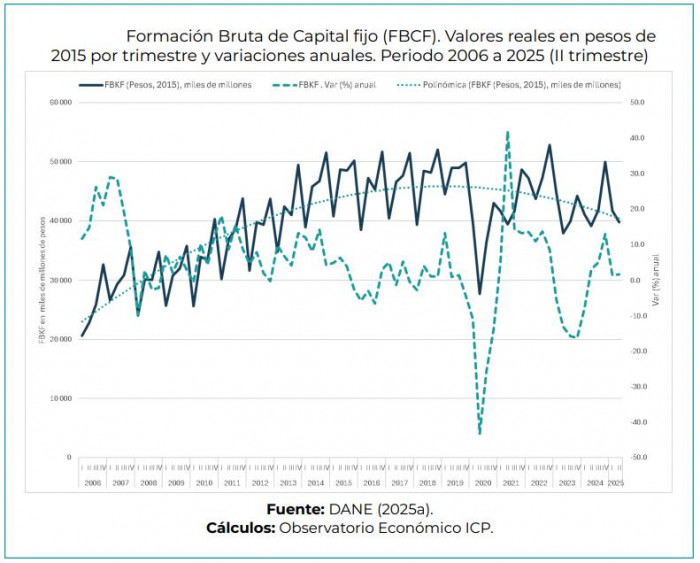

En la otra orilla, la inversión productiva ha experimentado una “alarmante anemia”, lo que constituye una señal de “profunda desconfianza” en el futuro económico de Colombia.

Y es que cuando el consumo de los hogares y el gasto del gobierno crecen este año a tasas de 3,8 % y 3,9 %, respectivamente, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que es el indicador de inversión en capacidad productiva futura, avanzó apenas un 1,7 %.

Esta brecha se agrava con la debilidad de la inversión externa, de acuerdo con el ICP. En 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo un 16,24 % y aunque mostró un crecimiento del 21,99 % en el segundo trimestre de 2025, venía de una caída previa del 14,27 % en el primer trimestre.

“Esta falta de inversión, tanto interna como externa, es la señal más clara de que el auge de consumo no tiene cimientos sólidos”, concluyó el instituto.

—